|

|

| ASSOCIAZIONE PRORUSCIO | |||

| E mail Home | |||

|

| LA STORIA | |

| IL PAESAGGIO | |

| DA VISITARE | |

| LE IMMAGINI | |

| I PRODOTTI | |

| ASSOCIAZIONE | |

| LA BARROZZA | |

| ALBUM | |

| Estate 2004 | |

| Natale 2004 | |

| Pasqua 2005 | |

| Estate 2005 |

RUSCIO FRA PASSATO E PRESENTE

di Giuseppe Taliano

Sull'ampia vallata del Corno, in cui si specchia il

massiccio del Monte Terminillo, sopra un irto colle (quasi 1.000 mt sopra

il livello del mare) sorge Monteleone di Spoleto, antica cittadina con

torri monche per i terremoti, con chiese, vie chi si snodano a gradini

o a semplice selciato, finestre e portali riccamente lavorati, segni inequivocabili

di secoli di civiltà.

Ai suoi piedi, adagiato nella valle alla confluenza del fiume Corno e

il torrente Vorga, si trova Ruscio, frazione di Monteleone, antica dogana

tra lo Stato Pontificio e il Regno delle Due Sicilie.

Cippo di confine |

La prima presenza umana nel territorio circostante Monteleone

è attestata dal rinvenimento molteplice di utensili, idoletti, armi e

monete che risalgono a popolazioni proto-italiche e proto-romaniche; sia

Trivio che Ruscio, odierne frazioni di Monteleone, sono segnalate dall'Istituto

Paleontologico Italiano. (Si veda a tale proposito anche i recenti ritrovamenti

archeologici a Forma Cavaliera).

Un'ulteriore testimonianza dell'antichità di questi habitat umani è data

dalla necropoli proto-villanoviana rinvenuta nel 1907 dal Prof. Angelo

PASQUI sul pendio del "Colle del Capitano", una piccola sella tra i colli

Fermasino e Pizzolo, a nord di Monteleone, presso cui fu anche rinvenuta

la famosa Biga di Monteleone

La necropoli è composta da 44 tombe a pozzetto con i muriccioli a secco,

ad uso di incinerazione; i pozzetti contenevano urne fittili a superficie

oscura, di fattura grezza, i cui frammenti sono oggi conservati al Museo

Archeologico di Firenze.

Monteleone di Spoleto visto da Ruscio

Questa necropoli è la testimonianza della diffusione, intorno ai passi

appenninici, di una civiltà proto-villanoviana, intermedia fra l'età del

bronzo e quella del ferro, civiltà molto povera per mancanza dei metalli,

molto simile a quella delle palafitte insediatasi nella pianura padana,

che dopo l'ultima alluvione post- glaciale risalì i colli appenninici

entrando in contatto con gli insediamenti preesistenti.

Nel III secolo a.C. ha inizio la conquista romana: nel 292 a.C. Mario

Curio Dentato, passando per la Sabina, conquista definitivamente queste

terre, mantenendo Trebia o Trebula (l'odierna Trivio) come fondamentale

snodo stradale per le attività commerciali.

A Trebia, presso l'odierna chiesa di S. Erasmo, sorgeva probabilmente

un tempio in onore della Dea Cupra-Cybele, dove è stata rinvenuta la stele

funeraria del I secolo.

Nel 71 a.C., durante le guerre servili, un esercito romano viene sconfitto

dall'avanguardia dei gladiatori di Spartaco, guidati dal gallo Crisso,

presso Trebula. E' in tale evenienza che i romani scoprono il farro, noto

in questo territorio fin dalla tarda eta' del bronzo (sembra sia stato

rinvenuto tra le suppellettili della tomba del Colle del Capitano).

Trivio - Chiesa di S.Erasmo |

In seguito il territorio viene inserito, insieme a Norcia e Rieti, nella IV

regione Augustea (Sannio), finché nel VI secolo d.C. Spoleto diviene capoluogo

di un grande ducato longobardo, mentre Monteleone acquisisce il ruolo di centro

di un distretto longobardo - Guastaldato Equano - toponimo storico rinvenuto nella

Pieve di S. Maria de Equo, presso Ruscio. ).

Nel

757 il re Lotario II, infatti, per limitare il potere del duca Alboino, aveva

deciso di dividere il ducato in tanti guastaldati, più semplici da amministrare

e da controllare. Su questo territorio erano presenti molti castellieri dell'alto

Medioevo che, dopo la nefasta esperienza saracena, diedero forma intorno al X

secolo ai primi castelli, come Vetranula, Pizzolo, Trogia e Brufa, in seguito

divenuto Monteleone.

Il castello di Brufa - Monteleone assurse rapidamente

ad un ruolo predominante: fu munito di doppia cinta con la serie di antemurali,

baluardi e torri, in una posizione strategica così invidiabile da incutere rispetto

perfino ai Francesi napoleonici. Il castello era diviso originariamente in tre

rioni: S. Nicolò (a nord), S. Maria (a oriente), S. Giacomo (al borgo).

Nell'alto

Medioevo le terre di Monteleone diventano feudo della famiglia dei Tiberti, nobili

romani; il primo documento che attesta questa influenza è datato 856, allorché

una bolla di Benedetto III in favore della città di Terni concede in amministrazione

quasi libera tutto il territorio della diocesi, cessata nel 760 con l'ultimo vescovo

Trasamondo.

Lo stesso Federico Barbarossa, nel Privilegio, dopo l'incendio

di Spoleto del 1155 e il saccheggio della città di Terni, concede tutto il territorio

ad Ottaviano e ai suoi fratelli, conti di Tuscolo, definendole "Terram Tiberti".

Altre notizie possono desumersi dagli scritti dello scrittore secentista L.

Jacobilli, che nell'opera "Vita dei Santi e Beati dell'Umbria" narra anche delle

origini e dei trascorsi del Castello di Brufa, poi Monteleone, tramite ricerche

effettuate all'archivio di Subiaco, all'Abbazia di Ferentillo e di Farfa.

I

Tiberti, in definitiva, erano i feudatari delle terre di Monteleone, finché per

loro maggiore sicurezza nel 1190 non decisero di sottomettersi al ducato di Spoleto,

aggregandosi alla nobiltà spoletina, mantenendo in questo modo sul territorio

un dominio pressoché formale.

Nel 1228 il Castello di Brufa, viene distrutto

da un'incursione Saracena; su queste rovine circa quarant'anni dopo i Tiberti

e gli Spoletini edificano il nuovo Castello di Monteleone, che viene definitivamente

donato insieme ad altri possedimenti alla Signoria di Spoleto.

Il Castello

di Monteleone, con i successivi ampliamenti, si estendeva sulla vetta del Colle

con una triplice cerchia muraria.

La prima, più ristretta, circondava il rione

di S. Nicolò; la seconda comprendeva il rione di S. Maria e si estendeva con avancorpi

e baluardi. Racchiudeva la piazzetta del mercato con il cassero dell'orologio

e il monastero Benedettino (poi convento di S. Francesco) con l'arsenale.

La

terza cerchia, edificata successivamente, comprendeva il rione S. Giacomo, cioè

il Borgo con la porta ogivale di S. Giovanni posta tra due avancorpi.

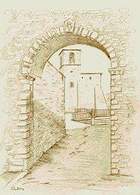

Porta di San Giacomo e Chiesa di San Francesco |

Poiché Monteleone era un castello di confine con il Regno di Napoli dei

Borboni, nonché sede di un presidio doganale pontificio, subì a più riprese

attacchi e distruzioni.

Tutti i cittadini di età compresa fra i quattordici e i settant'anni erano

obbligati a compiere i turni di guardia di giorno e di notte, pena la

perdita di ogni privilegio. La piazza del Mercato o del Comune era invece

il centro della vita castellana.

Con la fine del feudalesimo il Castello acquisisce lo status di Comune

autonomo, ma sotto la giurisdizione di Spoleto, che non mancherà di imporre

il pagamento di dazi e gabelle.

Nei decenni successivi anche queste terre divennero teatro di lotta tra

Guelfi e Ghibellini; i Tiberti, ancora influenti a Monteleone, erano ghibellini,

e avevano cacciato dal territorio tutti quelli di parte guelfa, finchè

nel 1470 Spoleto, città guelfa, impose con le armi il rientro di tutti

i fuoriusciti, obbligò Monteleone ad un atto di sottomissione e cancellò

i Tiberti dalla memoria di queste terre.

Nel 1494 i condottieri tifernati Paolo e Camillo Vitelli invadono con

una compagnia di ventura le terre di Montleone, per dare aiuto a Carlo

VIII, re di Francia, intento alla conquista del regno di Napoli; si accampano

presso il castello di Vetranola ove vengono ristorati con gli "strascinati".

Frontespizio degli Statuti di Monteleone |

Nel 1527 le milizie colonnesi, reduci dal sacco di Roma, occupano Monteleone e fanno giurare "obbedienza all'Impero e alla famiglia Colonna"; dopo qualche mese un esercito spoletino riassoggetta Monteleone.

Nel 1555 i monteleonesi scacciano il podesta' spoletino; dopo un assedio da parte dell'esercito di Spoleto, nel 1559 il castello di Monteleone viene sottratto, per decisione di papa Pio IV, alla sudditanza di Spoleto e sottoposto alla Prefettura di Montagna con sede a Norcia.

In considerazione dei danni subiti da parte degli Spoletini, nel 1560 il papa Paolo IV concesse definitivamente l'autonomia da Spoleto al comune di Monteleone, posto sotto il controllo della Legazione Pontificia di Perugia prima, e della prefettura di Norcia poi. In un calice di S. Maria del Piano i Magnifici Priori potevano con orgoglio incidere "Res Publica Montis Leonis", mentre lo stemma comunale veniva dotato delle chiavi pontificie, concesse dal medesimo papa quale privilegio nel 1565.

Questa ritrovata autonomia assicurò a queste terre quasi un secolo di prosperità; si ricostruiscono le case distrutte, si riparano le torri e le mura di cinta.

Ancora oggi, nonostante il devastante terremoto del 1703, si può avere un'idea della grandiosità delle fortificazioni di un tempo, ammirando ciò che rimane dei bastioni dell'Annunziata, della Porta di S. Caterina e di Porta Campanella.

Porta S. Caterina |

Nel 1634 il papa Urbano VIII dà un nuovo impulso allo sfruttamento delle miniere

di ferro, apportando così nuova ricchezza.

Ma il declino inesorabile proprio

di ogni civiltà è dietro l'angolo, e le sue sembianze si materializzano il 14

gennaio 1703, giorno in cui violente scosse telluriche radono al suolo Monteleone.

I secoli XVIII e XIX furono caratterizzati dai continui passaggi di eserciti

stranieri, e da radicali cambiamenti politici che si andranno a ripercuotere sullo

sviluppo di queste terre.

Monteleone, territorio interno allo Stato Pontificio,

vive tutto il dramma dei moti rivoluzionari che porteranno all'unità d'Italia.

La crisi dello Stato Pontificio fu chiara per i Monteleonesi allorquando il

Vicario del Vescovo Locatelli, Mons. Giuseppe Napoleoni, nel febbraio 1797 si

rifugio' a Monteleone e, ancora di piu' con la vista del passaggio dei soldati

pontifici, reduci dalla sfortunata battaglia di Faenza.

L'anno successivo

ventimila francesi giungono a Spoleto e Roma viene occupata il 10 febbraio 1798.

In ogni comune viene istituita la nuova Municipalità, abolendo dal simbolo comunale

lo stemma pontificio, e numerose gabelle e contribuzioni di grano, bestiame e

denaro vengono imposte alle popolazioni. Le mura castellane sono tappezzate da

una serie interminabile di editti di requisizione, mentre per ordine del Generale

Bertier , vengono arruolati giovani coscritti.

Edile e presidente del comune

di Monteleone era un certo Antonio Rotondi, insediato dai Francesi e, dunque,

inviso alla popolazione.

Nell'agosto del 1798 gli amministratori repubblicani

di Spoleto, capoluogo del dipartimento del Clitunno, per fronteggiare una "agitazione

minacciosa di Monteleone" inviano una truppa di 500 uomini per requisire spingarde

e polvere pirica conservate nel castello.Le alterne vicende che si vivono a Roma

si riflettono sulla popolazione che si divide fra "papalini" e giacobini, ma sempre

sotto l'incubo dell'arrivo dei soldati francesi che fermamente dominavano Spoleto.

Infatti il 18 febbraio 1799. 120 francesi giungono da Cascia, alle Ferriere.

Il giorno successivo tre giovani di Monteleone: Filippo Dolci del Trivio di anni

30. Luigi Belli di Ruscio di anni 24, Benedetto mercante di anni 28, accusati

di aver tentato resistenza ed aver avvertito con spri l'arrivo della truppa, vengono

fucilati da soldati francesi.

La posizione strategica di Monteleone impressiono'

il Comandante francese che non volle tentare l'assedio, ma si accampo' nei pressi

di S. Lucia. Il Comandante invio' un messo garantendo che , ricevute vettovaglie

avrebbero proseguito la loro marcia verso Arrone. Ma, una volta aperte le porte

del castello ai Francesi, questi non mantennero i patti commettendo angherie e

qualche saccheggio. Proseguirono, poi per la Valnerina, dando fuoco ad Arrone.

I tre giovani uccisi furono piamente sepolti a San Nicola, solo il Belli in San

Francesco.

Durante i primi giorni del febbraio 1831, iniziarono a Modena

i moti rivoluzionari contro lo Stato Pontificio e rapidamente dalla Romagna si

estesero nelle Marche e anche nell'Umbria. Il 17 febbraio anche la guarnigione

di Ancona cedeva all'assedio del Generale Sercognani che, con pochi soldati e

volontari, scendeva in Umbria attraverso la gola di Colfiorito.

Il suo proclama

del 27 febbraio, suscitava ovunque nelle municipalità comitati provvisori; questi,

spesso nostalgici di autonomie medievali, risultavano impreparati ai nuovi compiti

su profilo nazionale.

Nel 1831, dunque, l'arcivescovo Mastai Ferretti, (futuro

papa Pio IX), intimorito dai primi moti risorgimentali nello Stato Pontificio,

"avvertito a procurarsi la personale sicurezza, partì da Spoleto di buon mattino

del sabato precedentela domenica delle Palme 26 marzo 1831, prendendo la via di

Monteluco accompagnato da due servitori..." e si rifugia a Leonessa, appartenente

politicamente al regno Borbonico. Giunto un dispaccio la sera della Domenica delle

Palme, da parte del Cardinale Benvenuti che lo nominava Delegato straordinario

delle provincie di Spoleto e Rieti, Mons. Mastai "sollecito' tosto la partenza

per Monteleone, e con un seguito di circa 15 persone fra laici e sacerdoti, mosse

verso il villaggio di Ruscio di Monteleone. E siccome la notizia del ripristinato

Governo Pontificio erasi cola' gia' sparsa, poiche' un tale Giovanni Forconi,

si era partito subito da Leonessa per annunciarla, ne avvenne che sebbene fosse

notte, molti popolani di Ruscio e vari soldati della Finanza che erano in quella

stazione di dogana, furono pronti a scortare con lumi Mons. Mastai a Monteleone

e che il popolo di questo paese tutto si commosse all'arrivo..."

Lo stesso

Garibaldi, nel 1849, si troverà a passare da queste parti (come testimonia una

lapide posta a Ruscio) diretto a Roma in difesa della Seconda Repubblica Romana.

Verso la fine del XIX secolo Monteleone vive drammaticamente una massiccia

migrazione verso gli Stati Uniti (per maggiori approfondimenti Paolini, Un'altra

Ruscio, un'altra Monteleone, I° Quaderno di Ruscio, LaBarrozza 2002) in cerca

di orizzonti di speranze più luminose, fenomeno che nel XX secolo si perpetua,

questa volta in direzione di Roma, soprattutto poco prima e dopo la seconda guerra

mondiale.

Monteleone sembra quasi ripiegarsi su se stesso, a contemplare le

vestigia dei tempi andati: ma oggi un turismo residenziale estivo ha portato al

restauro di molte delle case medievali e rinascimentali abbandonate, donando nuovamente

a Monteleone l'aspetto di una cittadina viva ed ospitale.

Ruscio ha dato i

natali a Sua Eminenza Don Gino Reali, dall'Aprile del 2002 Vescovo diella diocesi

di Porto e Santa Rufina.

Stemma - Mons. Gino Reali |

Bibliografia:

A. Fabbi,

Antichità Umbre, Spoleto 1971

A. Pasqui, relazione in "Atti del II Congresso

per il progresso della scienza", 1909

S. Nessi - S. Ceccaroni, Da Spoleto

a Monteleone, Spoleto 1972