|

| Pier Paolo Pasolini |

|

|

| Alain Delon |

|

|

| Ninetto Davoli |

|

Ma

non per tutti quel periodo a cavallo tra gli anni

cinquanta e i sessanta è fatto di spensieratezza, coca

cola e rock'n'roll: l'Italia, appena uscita dalla prima

fase della ricostruzione post-bellica, presenta anche

aree rurali depresse e povertà diffusa in vaste zone

del territorio. Tra queste, balza particolarmente

all'occhio la condizione critica delle nuove periferie

delle grandi metropoli, cresciute disordinatamente dopo

la fine della guerra in seguito alla rapida

urbanizzazione, all'immigrazione dal Sud e al fenomeno

degli "sfollati", rimasti senza casa dopo la

fine della guerra. Il visitatore casuale non può

evitare di essere preso da un groppo alla gola, a

contemplare quei quartieri dove si vive privi dei più

elementari servizi, in cui, a fianco di enormi prati

incolti, campeggiano casupole screpolate e vere e

proprie baracche. E' questa l'ambientazione in cui,

messi al mondo subito dopo la fine della guerra, vive

una pattuglia di adolescenti con un passato familiare

spesso poco felice alle spalle e un futuro pieno di

incognite. I loro genitori, solitamente analfabeti e

costretti a fare lavori precari e umilianti,

rappresentano il loro primo modello di vita; il

secondo modello è invece composto da tutto un

sottobosco di piccola delinquenza, che molti teenager

vedono come possibile via d'uscita dalla periferia.

Il

primo a cogliere il lato poetico di queste realtà

adolescenziali difficili è lo scrittore, e poi anche

regista e saggista, Pier Paolo Pasolini, che nel 1955,

nel suo primo romanzo "Ragazzi

di vita", descrive le giornate sciatte e

ingloriose di un gruppo di amici di una di quelle

periferie romane comunemente denominate

"borgate". L'eroe della storia è il

tredicenne "Riccetto", conosciuto, non a caso,

solo con il suo soprannome, che abita in un edificio dai

muri screpolati, una ex-scuola elementare che prima

della guerra era servita per alloggiare i tedeschi, e,

successivamente, i canadesi, e in cui in seguito si

erano sistemati "gli

sfollati, e da ultimo gli sfrattati, come la famiglia

del Riccetto". Pasolini si sofferma a

descrivere con cura le occupazioni giornaliere

dell'adolescente borgataro nel corso di una torrida

estate romana: piccoli furti, approcci con le

prostitute, e lunghi pomeriggi passati in fatiscenti

luna-park periferici, dove Riccetto e i suoi amici

giocano a calcio balilla finendo regolarmente per

picchiarsi con dei "borgatari" loro

antagonisti; il ragazzo volge lo sguardo, inoltre, con

stupore e senso di inferiorità verso il mondo dei suoi

coetanei borghesi e danarosi, con cui sente di non avere

niente in comune. Il borgataro viene guardato malissimo

da tutti: se il cosiddetto "figlio di papà"

prova il maggior disgusto quando è costretto ad

entrarci in contatto, in generale qualsiasi ragazzo che

abiti all'interno delle mura cittadine non prova

simpatie per lui; e, a dire il vero, è lo stesso

adolescente di borgata a soffrire di una sudditanza

psicologica notevole nei confronti degli abitanti del

centro. Prova ne è che lo stesso Riccetto, nel romanzo

di Pasolini, subisce le umiliazioni più cocenti proprio

quando cerca di omologarsi agli ragazzi, lasciando il

proprio quartiere per andare a farsi un giro al cento di

Roma. Non per questo il borgataro detesta la città in

cui vive solo ai margini: anzi, quando entra in contatto

con forestieri e stranieri ci tiene a sottolineare e a

far valere la sua appartenenza alla metropoli, come se

questo gli possa in qualche modo conferire maggiore

importanza a livello sociale.

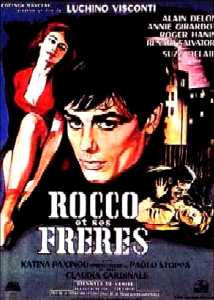

E'

un altro intellettuale, il regista Luchino Visconti, a

gettare invece un occhio a quei ragazzi le cui famiglie

sono emigrate dal Sud al Nord Italia alla ricerca di

lavoro: nel film "Rocco

e i suoi fratelli" del 1960 si raccontano le

gesta di un gruppo di adolescenti, che devono convivere

con il fastidioso appellativo di "terroni", e

la loro difficile esistenza nel sobborgo di Lambrate,

nei pressi di Milano. L'unica speranza di una vita

migliore, per il protagonista Rocco (interpretato

dall'attore francese Alain Delon) consiste nel praticare

lo sport "povero" per eccellenza, il pugilato;

e tutto questo mentre, tra i ragazzi emarginati di tutta

Italia, si diffonde il mito di Nino Benvenuti, il nostro

connazionale capace di conquistare la medaglia d'oro dei

pesi welter alle olimpiadi di Roma.

Pasolini

torna a descrivere la deprimente realtà del "borgataro"

romano nel 1959 in un nuovo romanzo, "Una

vita violenta": il protagonista stavolta si

chiama Tommasino, abita sempre a Roma sulle baracche in

riva al Tevere e ha circa 17 anni, l'età giusta per

potersi innamorare di una ragazza, Irene, naturalmente

"borgatara" come lui. A cui però, a causa

della sua cronica mancanza di quattrini, non può

offrire più di tanto: Tommasino non ha nè l'automobile

nè la motoretta, nè può portare la sua fiamma a

ballare o a cena fuori. E così, il massimo del

divertimento, per i due, è andare in uno di quei

cadenti cinema di quartiere detti, alla romana, "pidocchietti",

e osservare come da dietro le sbarre di una gabbia un

mondo che non riusciranno mai a toccare con mano: lo

sfavillante universo dei grandi film hollywoodiani e

delle pellicole "storiche" alla "Ben Hur" (1959).

Per

il teenager dei margini, che non sa nemmeno come

sbarcare il lunario, i Clark Gable e le Liz Taylor

restano miti distanti, inafferrabili; ben più vicini

sono, invece, i protagonisti di alcuni film neo-realisti

italiani del cosiddetto filone del "romanzo popolare". Si

tratta, in particolare, di pellicole dirette da Luigi

Comencini e Dino Risi, dai titoli già espliciti come

"Pane, amore

e fantasia", "Pane

e amore e gelosia", "Poveri

ma belli" e "Belle

ma povere", che propongono nuovi modelli di

riferimento onesti e coraggiosi con cui potersi

identificare, come Renato Salvatori, Marisa Allasio,

Lorella de Luca, Alessandra Panaro e Maurizio Arena.

Quest'ultimo è il classico "bulletto" romano:

ex-calciatore, ex-pugile, ex-barista, ex-commesso,

ex-camionista, in breve tempo diventa l'oggetto dei

desideri di tutte le ragazze dei sobborghi, grazie alle

sue spalle da lottatore e al suo sorriso conquistatore.

Ma

un modello in cui il "borgataro" si possa

riconoscere al cento per cento il mondo del cinema

glielo propone solo nei primi anni sessanta: è l'attore

Ninetto Davoli, portato alla ribalta, ancora, da Pier

Paolo Pasolini, nel frattempo diventato regista. Davoli,

per tutti i ragazzi italiani delle periferie deleritte,

diventa l'esempio di "uno di noi che ce l'ha

fatta". Nato nel 1948, di origine calabrese, si era

trasferito in tenera età a Roma alla borgata Prenestina,

a due passi dall'Acqua Bullicante. I suoi anni

adolescenziali li passa scorrazzando per strada o

dedicandosi a divertimenti da due soldi, come "nizza",

"spacca-picchi", "tre-tre-giù-giù"

e "zecchinetta". La scuola la abbandona

presto, perchè è costretto a portare soldi a casa: fa

il meccanico, il falegname e anche il cascherino. Poi,

all'età di 16 anni, il colpo di fortuna: trovatosi per

caso ad assistere alle riprese di un film di Pasolini,

fa la conoscenza del regista, che prende subito in

simpatia questo "ragazzo di vita" dagli occhi

buoni e dagli atteggiamenti naif. Improvvisamente

Ninetto, dalla sua borgata, si trova catapultato sui set

di Cinecittà: dapprima ottiene una particina da

pastorello nel film "Il

vangelo secondo Matteo" del 1964; poi è

addirittura il co-protagonista di uno dei più

importanti film italiani del decennio, "Uccellacci

e uccellini"; e il suo partner è nientemeno

che il grande Totò. Il giovane Ninetto diventa così,

dal giorno alla notte, oggetto di adorazione, e anche di

invidia, da parte dei suoi coetanei delle periferie

degradate di tutta Italia, che si riconoscono in questo

adolescente che sembra possedere un costante senso di

stupore bambinesco verso il mondo. A diciannove anni,

con i primi guadagni della sua carriera di attore,

Davoli lascia la borgata di origine per andare ad

abitare, per la prima volta nella sua vita, in un

"palazzo", con tanto di luce e acqua potabile,

nel quartiere romano di Cinecittà. Ma in molte

interviste successive, l'idolo di tanti ragazzi poveri

dichiara di continuare a rimpiangere le case e i prati

dell'Acqua Bullicante, una borgata in cui, a parer suo,

si conduceva una vita priva di comodità, ma anche tanto

semplice e senza tante ipocrisie.

|