|

INSTABILITA' POSTURALE NELL' ANZIANO E PROPOSTE TERAPEUTICHE DI ATTIVITA' MOTORIE

* Fabio Trecate - Maurizio Gandini

Il Taijiquan è un'arte marziale che prende corpo con le forme codificate, che si vedono ormai praticare sempre più diffusamente, attorno al 1600.

Queste sequenze di movimenti più o meno lente, simili ad una danza, possono essere facilmente ricondotte ad altre arti marziali, giapponesi, vietnamite e anche cinesi che hanno un aspetto più marziale; ciò che differenzia questa disciplina dalle altre non è la misurata lentezza dei movimenti, bensì il nucleo su cui si basa e si differenzia il movimento stesso.

I princìpi del movimento del Taijiquan si ispirano al Taoismo.

La caratteristica del movimento del Taijiquan è che viene definito: interno.

Il movimento interno si differenzia da quello consuetudinario, in quanto i muscoli non vengono utilizzati per muovere la struttura ossea usando le articolazioni come fulcri, e le ossa lunghe come leve, ma per muovere armonicamente tutta la struttura corporea.

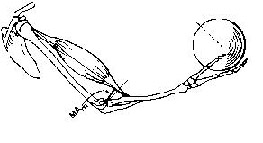

La differenza è più chiara osservando le seguenti illustrazioni.

Vediamo il muscolo bicipite che avvicina i capi articolari di omero e radio-ulna.

Se proiettiamo il continuo lavoro che si alterna tra bicipite e tricipite, possiamo ben intuire come nel tempo l'articolazione sinoviale del gomito tenderà a comprimersi.

Solo in tempi recenti è stato rivalutato l'uso dell'allungamento muscolare, non solo per ovviare a questi inconvenienti, ma anche per un più economico ed efficiente incremento dell'energia muscolare.

All'Università di Bologna- facoltà di Scienze Motorie è stato fatto un lavoro di ricerca in questo senso che ha rivoluzionato i principi della preparazione atletica; A questo lavoro hanno collaborato il M° Flavio Daniele, il M° G. M. Xu, il Prof. Tentori, il Prof. Di Stefano e Francesco Arese.

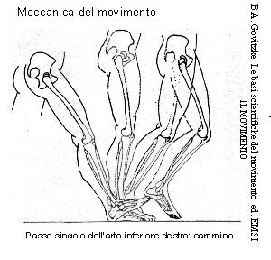

Il movimento qui illustrato è definito "esterno" in quanto l'azione del muscolo muove due segmenti creando delle sollecitazioni sugli stessi, la traettoria risultante è esterna, quanto la direzione di forza che sollecita esternamente, sulla superficie.

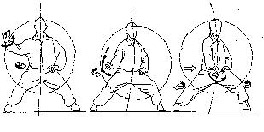

In quest'altra illustrazione possiamo osservare il cosiddetto movimento interno, in questo caso i muscoli lavorano sinergicamente e il movimento prodotto interessa tutta la struttura osteo muscolare; è la stessa differenza che possiamo osservare tra la trasmissione del movimento con giunti cardanici e quella con una treccia d'acciaio.

Nel primo caso l'aumento della velocità è direttamente proporzionale all'usura della struttura, nel secondo l'aumento della velocità produce un compattamento delle fibre del cavo.

Anche un fune agitata nello spazio produce una traiettoria di movimento esterna, ma la forza interessa direttamente la struttura, abbiamo quindi un movimento esterno virtuale.

La caratteristica del movimento esterno è quella di poter muovere settorialmente gli arti, mentre il movimento interno non concepisce l'immobilità di nemmeno una cellula rispetto a tutte le altre, quando una parte del corpo muove tutto il resto partecipa al movimento.

L'anziano, che nella maggior parte dei casi ha problemi di equilibrio posturale e di deambulazione, si trova in determinate condizioni per aver trascorso la vita muovendosi in un modo che noi definiamo, non fisiologico, errato.

L'industrializzazione ha modificato e ridotto il movimento corporeo, e fin dall'uso dei primi strumenti l'uomo si è dovuto adeguare alle macchine.

Nel tempo il movimento si è sempre più settorializzato, questo anche per un problema di adattamento allo spazio, nel campo militare prima, civile e produttivo poi.

Nei paesi ad alta tecnologia le persone fanno sport, per recuperare il movimento corporeo, ridotto nella maggior parte delle attività lavorative all'uso di occhi, dita e piedi.

L'eccessivo lavoro intellettuale può essere tra le cause della perdita della propiocezione corporea e col passare degli anni può condurre a difficoltà di gestione del proprio equilibrio.

Un altro aspetto che va preso in considerazione è che nel movimento consuetudinario, il torace non partecipa al movimento, soprattutto nella deambulazione, questo inibisce il movimento spontaneo degli organi interni favorendone una funzione alterata e un sovraccarico soprattutto per il sistema cardiocircolatorio.

La pratica del Taijiquan è su tre livelli.

Il primo livello implica il conseguimento della capacità di promuovere il movimento a spirale, quindi un controllo mentale sulla muscolatura diverso dal solito.

Il secondo livello vede ormai sviluppato un buon stato di propiocezione corporea e come avviene per tutte le attività si può abbandonare gradualmente l'impiego dei muscoli per muovere il corpo, sebbene in modo più ecologico che non con quello consuetudinario.

O meglio l'attività mentale si può concentrare maggiormente sull'equilibrio e sulla forza di gravità come elementi motori.

E' come quando si impara a guidare l'automobile, piuttosto che gli sci, nella fase di apprendimento vi è la necessità di controllare più operazioni contemporaneamente e si ha la sensazione che siamo noi a essere guidati dal mezzo e non viceversa.

Una volta acquisita e consolidata l'esperienza la nostra mente può concentrarsi diversamente, uscire dall'automobile e percepire l'aderenza delle ruote sull'asfalto.

Il terzo livello implica una gestione della propria energia interna, per poter utilizzare al massimo le potenzialità psicofisiche di cui la natura ci ha dotato.

In questa sede, per l'obbiettivo che ci siamo preposti, ci occuperemo solamente del primo e secondo livello della pratica.

Stiamo trattando di problematiche che riguardano l'anziano e quindi non possiamo pensare di ottenere gli stessi risultati con gli stessi tempi che può ottenere uno studente di scienze motorie.

In Cina e ormai in quasi tutto l'occidente si osservano nei parchi e nelle palestre persone di una certa età che si dedicano a questa specie di danza, ma il problema non è tanto quello di eseguire dei movimenti fluidi e morbidi, non è sufficiente, l'aspetto importante è studiare la struttura del movimento interno e creare degli esercizi propedeutici atti a mettere l'anziano nella condizione di accedere coi propri tempi a questa nuova esperienza di movimento.

Non abbiamo qui il tempo per approfondire l'argomento, mi limiterò a citare il lavoro fatto all'istituto di bioingegneria dal quale si potranno fare delle proiezioni.

E' stata fatta una comparazione tra la deambulazione normale e quella del TJQ.

La normale deambulazione vede il corpo procedere su una direttiva rettilinea e l'andamento del baricentro corporeo non è parallelo rispetto al suolo.

Questo fa sì che la struttura corporea subisca delle continue sollecitazioni in senso verticale, a risentirne maggiormente è l'articolazione dell'anca in particolare il tetto dell'acetabolo

Questo tipo di deambulazione vede l'immobilità toracica e le braccia pur oscillando passivamente muovono l'articolazione scapolo omerale in modo non proprio fisiologico sollecitando in prevalenza la parte anteriore della capsula articolare.

Gli effetti negativi prevalenti si riscontrano anche sulla regione lombosacrale, con un aumento dell'angolo di incidenza del sacro rispetto alla quinta vertebra lombare.

Anche le ginocchia subiscono sollecitazioni che le espongono maggiormente a traumi.

Questi sono gli effetti più eclatanti che si riscontrano a livello della struttura osteoarticolare, ma sapendo che il corpo umano è un'unità integrata di vari tessuti possiamo facilmente immaginare come una cattiva deambulazione provochi a lungo andare delle ripercussioni sugli organi interni e anche sugli stati emotivi.

Per quanto riguarda l'aspetto emotivo l'andamento in linea retta verso un obiettivo e l'oscillazione verticale del bacino rispecchiano l'atteggiamento diffuso in occidente nel voler perseguire uno scopo per la va più breve con alti e bassi umorali senza contemplare deviazioni del percorso; nel movimento del TJQ la situazione cambia considerevolmente.

Nel TJQ l'andamento del bacino è costante rispetto al suolo e il moto verso l'obbiettivo segue un percorso sinuoso.

Questo fa si che con lo spostamento del peso da un piede all'altro si determini un movimento (che definiamo interno) a spirale che coinvolge tutta la struttura. Il movimento nel TJQ implica un minimo impiego di energia muscolare, si basa sullo spostamento del peso e sul mantenimento dell'equilibrio.

Questo tipo di deambulazione sfrutta il rilassamento corporeo e la forza di gravità per produrre un movimento spontaneo interno che rispetti la conformazione fisiologica della struttura e degli organi.

Nel TJQ non esistono parti del corpo immobili, ma ogni piccolo segmento viene coinvolto dal movimento.

Le forma del TJQ appaiono morbide, eleganti, leggere e questa è l'esatta sensazione che il praticante prova durante la pratica.

Ma la forma per essere eseguita correttamente implica un lavoro preparatorio che si chiama QI Gong.

Sostanzialmente si tratta di destrutturare il movimento rigido consuetudinario per sostituirlo con un movimento più naturale, più spontaneo.

Esiste quindi un percorso su tre livelli che viene così definito:

- Riequilibrio del corpo

- Riequilibrio del respiro

- Riequilibrio della mente

Nella prima fase l'attenzione è volta a sciogliere le tensioni muscolari e a ritrovare un corretto allineamento articolare, a questo scopo sono stati elaborati alcuni esercizi di base molto semplici per facilitarne la pratica agli anziani.

1. Spostamento del peso da un piede all'altro per rilevare l'adattamento spontaneo della struttura interna grazie alla forza di gravità e al rilasciamento muscolare

2. Movimento degli avambracci per rilevare il collegamento strutturale interno

3. Torsione del corpo per favorire il riallineamento dei metameri della colonna e riconoscere la fase attiva da quella passiva del movimento.

Una volta che è migliorata la propiocezione corporea si passa alla deambulazione semplice

Tutti questi esercizi non sono altro che la scomposizione del movimento a spirale proprio del TJQ.

All'Istituto Don Gnocchi di Milano sono stati fatti questi test e altri sull'equilibrio volontario e involontario con la collaborazione tecnica del Prof. Santambrogio dell'Ist. di Bioingegneria di Milano.

I test sulla deambulazione sono stati fatti con il metodo "Elite" che consiste nell'applicare sul soggetto dei markers sulle articolazioni da prendere in esame.

Sui due lati del percorso e alle spalle del soggetto sono collocate delle videocamere che registrano l'andamento nello spazio dei vari punti in oggetto di studio.

Successivamente con un sistema hardware vengono eseguiti dei calcoli sulle sollecitazioni che subiscono le articolazioni durante le varie fasi della deambulazione, in relazione al peso del soggetto.

La strumentazione utilizzata per il test sulla deambulazione è risultata inadeguata, in quanto lo studio del movimento è concepito su di un piano, come d'altronde tutti i criteri di studio e valutazione che si possono riscontrare sui testi anatomici di maggior prestigio, utilzzati nell'ambito della medicina convenzionale.

In seguito a questi risultati si è stabilito di

procedere nella ricerca con strumenti più sofisticati e di associare questa ad un protocollo di ricerca clinica su di un gruppo di anziani che sarà seguito dal Prof. Trecate, Primario all'istituto Girola (Don Gnocchi) di Milano.

Chiaramente lo studio del movimento sulla struttura è solo un primo passo che apre un'ampia gamma di settori di studio, dall'ambito neurologico a quello degli effetti sul metabolismo e sulla funzionalità degli organi.

RingraziandoVi per l'attenzione ci auguriamo, con questo modesto contributo, di aver fornito almeno lo spunto per un'approfondimento dello studio e della ricerca.

BIBLIOGRAFIA

1. Baroni A., Benvenuti F., Bandinelli S.: "Il controllo della postura". In Gion. Geront. 39: 467-472. 1991.

2. Ceserani A., Alpini D.: "Le età dell'uomo e del sistema dell'equilibrio". In Diagnosi e Trattamento dei Disturbi dell'Equilibrio nell'Età evolutiva ed involutiva". 15-21. 1990.

3. Ferrucci L., Guralnik JM., Simonsick EM. et al.: "Progressive versus catastrophic disability. A longitudinal view of disablement process". In J. Geront.. 51 A: M123-M130. 1996.

4. Robbins AS., Rubenstein LZ., Josephson KR. et al. "Predictors of falls among elderly people: review of two population based studies". Arch. Intern. Med. 149: 1628-33. 1989.

5. Trecate F.: "Instabilità posturale in età geriatrica". In Atti del Convegno: "Il cammino del paziente anziano con frattura di femore: la fase operatoria, quella riabilitativa, il rientro a domicilio". Pio Albergo Trivulzio. Milano. 13 dicembre 1997.

6. Trecate F., Clementi S., Cazzola M. : "Movimento ed instabilità posturale". In Gion. Ital. Med. Riab.. 4(VI): 351-354. 1992.

7. Tinetti ME.: "Performance-oriented assessment of mobility problems in elderly patients". In J. Am. Geriatr. Soc.. 34:119-26. 1986.

8. Binelli L., Varenna M., Beltrametti P.: "Il rischio di frattura prossimale del femore nell'anziano". In Acta Gerontol.. 44: 115-127. 1994.

9. Tinetti ME, Speechley M., Ginter SF.: "Risk factors for falls among elderly persons living in the community". In N. Engl. J. Med.. 319: 1701-07. 1988.

10. Trecate F., D'Aprile E., Sequi C.: "Studio retrospettivo comparativo sull'incidenza-prevalenza di caduta tra "cronici" istituzionalizzati e dementi". In Argomenti di Gerontologia. 5:119-124. 1993.

11. Ortolani S., Trevisan C: "The risk of fracture in elderly: determinant factors". In Bone and Mineral. Supp. 22: S7-22. 1993.

12. Murphy J: "The post-fall syndrome". In Gerontology. 28: 265-70. 1982.

13. Ory MG., Schechtman KB., Miller JP and the FICSIT Group: " Frailty and injuries in later life : the FICSIT trials". In JACS 41 : 283 -96. 1996.

14. Wolf SL., Barnhart HX., Kutner NG. et al.: "Reduced frailty and falls in older people: an investigation of Tai Chi and computerized balance training". In JACS 44: 489-97. 1996.

15. Gandini M.,"Il cuore del TJQ" ed. Macro

16. Gandini M., "Il Qi Gong" ed. De Vecchi

17. Chuen L.K., "La via del Qi Gong ed RED

18. Daniele F., " Le tre vie del Tao" ed MEB

19. Belli P., "L'Alchimia del TJQ ed Altaj

20. Mosca U e altri, "Manuale professionale di Stretching" ed RED

21. Upledger J.E., "Terapia craniosacrale" ed RED

22. Govitzke B.A., "Le basi scientifiche del movimento umano" ed EMSI

23. Lowen A., "La bioenergetica" ed Feltrinelli

· Fabio Trecate: direttore medico Istituto Girola-Fondazione

Don Gnocchi - Milano

· Maurizio Gandini: terapista Shiatsu-direttore tecnico L'Airone, centro studi discipline taoiste Ithaki V. Compagnoni, 5 Milano

tel 02730027 fax 0229575497

Chiudi questa finestra

|