Il territorio del Comune di Costabissara per la sua

morfologia geografica, che presenta aree di pianura e di collina, di risorgive e

di corsi d’acqua, e per la sua vicinanza ad una città di antiche origini come

Vicenza, è un’ area archeologica significativa come poche. I numerosi siti

rinvenuti ed i monumenti del passato che interessano il territorio ci dicono

molto della sua storia e della storia in generale. Gli americani dicono “touch

the past”, “tocca con mano il passato” osservando il territorio. E’ quello che

noi vogliamo illustrarvi di seguito.

Antonio Calgaro, Presidente del Gruppo Archeologico Bissari

Costabissara 2012

Se ci portiamo sulle nostre belle colline,

sul dosso chiamato “osservatorio”, appena sotto Madonna delle Grazie, e spaziamo

con lo sguardo sull’orizzonte, vediamo sorgere dalla verde pianura eleganti

colline mentre alle nostre spalle alti monti proteggono dai venti freddi del

Nord. La vegetazione è rigogliosa e la fauna numerosa e abbondante. Un habitat

ideale per l’uomo. E pertanto questo territorio non poteva non essere

frequentato dall’ uomo al suo primo apparire sulla

terra.

L’uomo, come essere dotato

di autocoscienza, unico fra gli esseri viventi, apparve sulla terra circa

1.800.000 anni fa con il Pleistocene. Si differenziava completamente dagli

ominidi, dai quali fisicamente si era evoluto.

Viveva nell’Africa

equatoriale ma dopo qualche tempo emigrò verso il Nord e, attraverso il Medio

Oriente, raggiunse l’Europa. Non abbiamo ancora testimonianze dirette della sua

presenza sul nostro territorio per un primo lungo periodo, in primo luogo perché

la popolazione mondiale alla fine del Paleolitico, cioè 12.000 anni fa, era solo

di 6 milioni di individui circa (nel vicentino un migliaio), in secondo luogo perché il

territorio nel Paleolitico subì grandi sconvolgimenti naturali con le quattro

glaciazioni che si alternarono a periodi particolarmente caldi. Ogni

testimonianza quindi è stata spazzata via.

Nel Paleolitico l’uomo, che viveva solo di caccia e raccolta ed era nomade all’inseguimento delle grandi mandrie di animali, in piccoli gruppi di circa 30 individui, non ha registrato un grande progresso tecnologico. Solo nella parte finale del Paleolitico si avvalse dell’arco e delle piroghe e creò le prime forme d’arte con i meravigliosi dipinti rupestri. Ma questo lunghissimo periodo servì a creare nell’uomo il senso morale, i principi di convivenza, la cura della famiglia, il sentimento della propria dignità, la pietà verso il prossimo e la riflessione sull’aldilà. E non è poco.

La “Via Longa” è un antico sentiero che,

partendo dal nucleo originario di Costabissara (Via Roma), porta sulle colline.

Raggiunge a metà percorso il pianoro chiamato “ Passado” e quindi arriva, presso

Madonna delle Grazie, sul crinale della lunga catena di colline che si estende

da Sud verso Nord. Lì incrocia una via altrettanto antica che percorre tutto il

crinale, da Creazzo a Priabona e poi oltre fino a Monte Magrè.

Ambedue le vie, che si

prestano a piacevoli passeggiate, risalgono al periodo preistorico chiamato

Neolitico, che va dal

L’uomo del Neolitico

preferiva insediare il proprio villaggio, di poche capanne di legno, lungo i

corsi d’acqua, sulle sponde dei laghi o lungo le coste dei mari.

Nel territorio di

Costabissara allora scorreva l’Orolo, all’incirca nell’alveo dove ora scorre

Il “Neolitico” era ricordato dagli antichi poeti e storici come la “Età dell’Oro” dato che la natura incontaminata era particolarmente generosa, ma soprattutto perché non c’erano guerre in quanto l’avidità non aveva ancora avvelenato l’animo umano.

L’ampia collina che sovrasta Costabissara è

da pochi decenni chiamata “Le Pignare” mentre prima si chiamava “Monte della

Chiesa”. Formata da rocce calcaree, presenta sulla sommità una profonda dolina,

che le dà l’aspetto di un vulcano oppure di una grande torre difensiva.

All’interno di questa dolina nel

L’Età del Bronzo

(IV-II millennio a.C.) segue al lunghissimo periodo del Paleolitico, dell’uomo

cacciatore e raccoglitore, durato quasi 2 milioni di anni e poi al Neolitico,

dell’uomo agricoltore e pastore (X-V millennio a.C.). L’Età del Bronzo segna

appunto l’ utilizzo del bronzo, un metallo composto da rame e stagno. Il bronzo

servirà a fabbricare asce per tagliare il legno e falcetti per tagliare il grano

ma anche e soprattutto, spade per combattere. La conflittualità, la guerra

diventerà da allora il grande problema. Con l’Età del Bronzo inizia la storia

con le battaglie, con popolazioni che invadono altri territori, con gli imperi

dominanti. Inizia la storia anche perché nel IV millennio a.C. si scopre la

scrittura.

In Europa l’Età del

Bronzo inizia con la civiltà megalitica, poi quella delle palafitte e delle

terramare. Alla fine dell’Età del Bronzo in Italia abbiamo la civiltà

appenninica. La popolazione si insedia sulle colline appunto per essere

maggiormente protetta dai malintenzionati. E’ il caso dell’insediamento delle

Pignare, di una tribù di una trentina di individui che hanno trovato protezione

dentro la dolina.

Ma l’Europa, e

l’Italia, sono marginali rispetto alle grandi civiltà che si sviluppano. La

prima, agli inizi del IV millennio a.C., è la civiltà mesopotamica dei Sumeri,

con “il palazzo” che governa la città. La seconda è la civiltà egiziana con “lo

stato” a struttura piramidale. La terza è la civiltà minoico-micenea quando “la

sovranità” incomincia essere data al più capace e al più carismatico, ad Aiace

piuttosto che ad Achille, ad Ettore piuttosto che a

Paride.

A Costabissara

arrivava l’eco di queste civiltà perché nel II millennio a.C. alla foce del Po’,

ad Adria, arrivavano le navi micenee a caricare il rame proveniente in parte

dalla Val d’Astico e quei mercanti raccontavano della morte del giovane faraone

Tutankamon (

La Pista dei Veneti è un’antica strada

tortuosa, che attraversa tutto il Veneto dall’Adige al Piave, lungo le pendici

dell’arco di colline che racchiudono a Nord la pianura veneta allora fitta di

boschi e di paludi. Nel tempo il percorso venne rettificato, fino ai giorni nostri,

dando luogo alla così detta Pedemontana. Nel 2003 il Gruppo

Archeologico “Bissari” intraprese un “Progetto Pista dei Veneti” allo scopo di

individuarne il tracciato originario da Costabissara allo sbocco della Valle

dell’Astico. Fu quindi allestita una mostra presso la pieve di S.Giorgio. La

mostra fu poi richiesta in tutte le maggiori città della Provincia.

La pista entra nel

territorio di Costabissara dalla Via Bagnara provenendo da Creazzo e subito

dopo, prima di iniziare Via Martiri della Libertà, gira a sinistra abbandonando

la strada asfaltata per la “Strada Vicinale sotto il Monte della Pila”, ora

quasi scomparsa. Imbocca quindi, sempre girando ai piedi delle colline, Via San

Valentino. Prosegue per Via Roma, per poi salire lungo Via Sant’Antonio, alla

fine della quale la pista gira a sinistra attorno al castello e, percorrendo il

sentiero della Tornassa, arriva a S.Zeno. Lungo Via Palazzetto, raggiunge infine

Località Pilastro.

Interessante notare

come la pista lungo via Sant’Antonio tagliasse a metà le proprietà dei conti

Bissari. Ma questi non poterono mai eliminare il problema data l’importanza

della via di transito.

La Pista dei Veneti sorse ed ebbe grande

rilevanza durante l’ Età del Ferro, cioè nel primo millennio a.C. quando si

formarono in Europa i vari popoli. Si sviluppò allora la civiltà dei Veneti e

attorno si svilupparono quelle degli Etruschi, dei Reti, dei Celti, degli

Illiri. Il senso di appartenenza ad una stessa etnia veneta era dato dalla

lingua comune e da una stessa credenza religiosa, quella che si riferiva alla

grande madre, la dea Reitia.

Gli scambi commerciali

fra le popolazioni emergenti si intensificarono e la Pista dei Veneti assunse un fondamentale

ruolo di intermediazione fra le due aree produttive complementari del

Mediterraneo e dell’Europa Centrale. Sulla via transitava in particolare l’ambra

proveniente dal Baltico. Dal canto loro i Veneti si imposero per l’allevamento

ed il commercio dei cavalli.

Ma non poteva mancare

il commercio del ferro il nuovo metallo da tutti ricercato sia per costruire

utensili da lavoro che spade per combattere. A Costabissara, sul colle delle

Pignare, alla cui base scorreva la Pista

dei Veneti, nella recente estate 2012, sono state trovate due aree con una

grande quantità di scorie di fusione del ferro.

Gli abitanti di

Costabissara nel

Così Costabissara entrò con tutto il Veneto nell’ambito delle grandi civiltà mediterranee ed in particolare di quella romana. La sua fisionomia economica e sociale si trasformò completamente. La sua popolazione, che a poco a poco si spostò dal colle Le Pignare ai piedi della collina, passò in poco tempo da appena 50 individui a 160 circa.

Le risorgive di Motta, in località Villaraspa, sono la fonte di una grande quantità d’ acqua che sgorga

dall’enorme serbatoio naturale, che si trova sotto tutta la pianura dell’alto

vicentino. Le risorgive, di grande valore ambientale, alimentano l’elegante

corso d’acqua del Lattizzon.

A questa fonte

attinsero gli antichi Romani per

portare con un imponente acquedotto l’acqua necessaria alla città di Vicenza. I

resti del monumentale acquedotto lungo

Questa colossale opera

d’ingegneria, che un tempo brillava al sole perché ricoperta da blocchetti di

calcare, fu progettata nei primi anni del I° secolo sotto il grande imperatore

Cesare Augusto. Allora la città di Vicenza stava trasformandosi da poco più di

un villaggio con case in legno, in un importante municipium con un grande foro

dove facevano bella mostra un grande tempio, un teatro, le terme, nonché

eleganti ville e case decorose. Questa rivoluzionaria trasformazione sociale

coinvolse tutto il Veneto a partire dal

Naturalmente Costabissara seguì le sorti di Vicenza, come tutto l’ampio territorio della Provincia, ed il piccolo villaggio di appena un centinaio di abitanti fu favorevolmente coinvolto in questo grande cambiamento sociale. Fra l’altro fu proprio la costruzione dell’acquedotto romano a dare origine al centro di Motta fino ad allora semplice dosso alluvionale paludoso e soggetto a frequenti alluvioni. La zona delle risorgive fu bonificata per installarvi il “caput acquae”, un serbatoio di captazione delle acque da cui far partire l’acquedotto, e di conseguenza si insediarono sul posto un certo numero di addetti al controllo ed alla manutenzione del tutto.

Le fondamenta di una grande “villa rustica”

romana sono state scoperte nel 1970 dal Gruppo Archeologico “Bissari”

all’incrocio fra via Mascagni e via Carducci. Una parte di questa vasta area è

stata salvata facendone un parco alberato. Il sito è ben segnalato e

testimoniato da un rocco di colonna e da una stele in trachite. Le fondamenta

delle mura sono state interrate per una migliore

conservazione.

La villa rustica aveva

la funzione di fattoria per la coltivazione dei campi e per l’allevamento degli

animali ma anche per la produzione industriale (tessuti, ceramica, attrezzi di

lavoro, carri). Si trattava quindi di una vera fabbrica (fabrega). La villa era

gestita dal “villicus” e abitata dalla sua famiglia e da molti schiavi. Il

padrone viveva normalmente in città nella “villa urbana”. Non è detto che fosse

un romano. Poteva essere un ricco veneto. Dal

Dai reperti rinvenuti

emerge che la villa fu abitata dal I al VI secolo, che corrisponde a tutto il

periodo imperiale di Roma. Fu un lungo periodo caratterizzato anzitutto dalla

“pax romana”. Le guerre si combattevano solo ai confini dell’Impero. Quindi un

periodo di continuo progresso e di benessere.

La villa rustica di

via Mascagni, è un simbolo di questo periodo particolarmente felice. Altre di

queste ville sono state scoperte lungo tutto il percorso pedemontano che porta

da Costabissara a Bassano. Questo a seguito di estese bonifiche su tutto il

territorio vicentino ed a seguito di importanti infrastrutture come la “strada

regia” che portava, e porta tuttora, da Vicenza a Schio oppure la strada “trozo

Maran” che da Vicenza correva lungo l’acquedotto di Motta per poi puntare su

Santorso o meglio sul Monte Summano, sulla cui cima c’era un luogo di culto.

Con la romanizzazione

del nostro territorio si passa in sostanza da una civiltà, quella dei Veneti

Antichi, basata su agglomerati cittadini indipendenti fra loro, ad una complessa

struttura statale con istituzioni per la sicurezza sociale, una magistratura per

la giustizia, organi statali per le necessarie infrastrutture (acquedotti,

strade, bonifiche, luoghi di culto, teatri). Le abitazioni stesse sono ora in

muratura con tetti coperti da tegole, in luogo di capanne in legno con tetti di

paglia.

Da ultimo ricordiamo che, fra gli oggetti ritrovati durante gli scavi della villa, c’è la preziosa statuetta in bronzo del dio egiziano Annubi. Quando Cesare conquistò l’Egitto organizzò poi un memorabile trionfo a Roma con la presenza di Cleopatra e dei suoi dignitari. Divenne allora di moda in Italia la cultura e la religione egiziana. Qualcuno della “familia rustica” di Costa fu attratto dalla figura del dio egizio degli inferi Annubi con la testa canina.

Il dosso collinare dove sorge la chiesa di

S. Giorgio è il luogo di riferimento per tutta la storia di Costabissara. La

prima popolazione accertata, che abitò Costabissara nell’età del Bronzo e del

Ferro, viveva nei pressi di quello spiazzo, che fu frequentato anche nel periodo romano. I

primi cristiani poi lo confermarono luogo sacro e vi edificarono la prima chiesa

della comunità, forse subito dopo la costruzione della chiesa di San Felice e

Fortunato a Vicenza. Alla fine del VI secolo arrivano i Longobardi e le danno il

nome di “Chiesa di San Giorgio”.

Quell’ antica

pieve, della quale si ha notizia a partire dal 1186, fu riedificata nel 1456. Si

mantenne l’originario orientamento est-ovest, le strutture altomedievali con

pronao, il tetto a capanna e l’abside in cotto. La chiesa patì restauri

successivi, ed in particolare

quello del 1859 con l’aggiunta degli attuali portali, rosoni e pinnacoli di

imitazione gotica.

Rimase

chiesa parrocchiale di Costabissara fino al 1920 quando fu edificata la nuova

chiesa di San Giorgio in pianura. Nel 2005 fu restaurata ma l’abbondante

intonaco esterno le ha tolto molto del calore che le dava il precedente sasso a

vista.

In ogni

caso la sua posizione e le sue strutture essenziali suscitano spontaneamente un

reverente ricordo delle nostre prime origini cristiane. Nel 380 Teodosio aveva

proclamato il cristianesimo religione ufficiale dell’ impero e sicuramente anche

gli abitanti di Costabissara di allora furono attratti da questo grande evento.

Il primo e più vicino loro riferimento per partecipare al nuovo culto fu la

basilica di San Felice e Fortunato, cui abbiamo

accennato.

La

prima basilica di San Felice e Fortunato, a lato della via Postumia in ambito

cimiteriale, fu eretta quando nel 381 le reliquie di San Felice furono traslate

da Aquileia a Vicenza. La basilica fu poi ampliata nel V secolo nelle forme

attuali facendone uno dei più maestosi monumenti sacri del cristianesimo delle

origini. Negli stessi anni sorse in centro a Vicenza il

Duomo.

Furono anni di grande fervore religioso e soprattutto di grandi cambiamenti sociali. I nuovi grandi concetti predicati dal Cristianesimo, la dignità dell’uomo, la carità verso gli altri, il senso dell’uguaglianza perché tutti figli di Dio, trasformarono su altre basi i rapporti fra gli uomini.

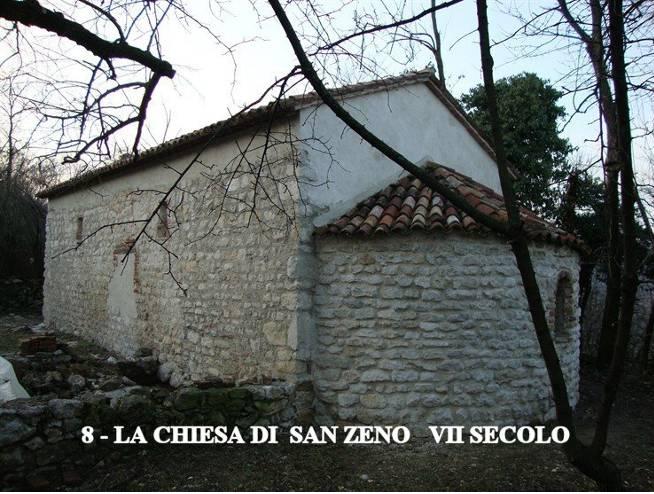

La chiesa di San Zeno, in bella posizione

panoramica a ridosso della località San Zeno, ha una storia difficile da

ricostruire, in quanto non abbiamo testimonianze scritte sulle sue origini. I

pochi documenti scritti rinvenuti (il più antico è del 1427) ci dicono che nei

secoli passati la chiesetta fungeva da romitorio a dei frati francescani, i

quali vi officiavano delle messe, soprattutto per le rogatorie del 25 aprile,

per il buon esito delle semine. A memoria d’uomo poi sappiamo che la chiesetta,

fino agli anni millenovecentocinquanta e da quasi un secolo, era “occupata da

due famiglie che vivono in due locali con sovrastante granaio e un corpo di

fabbrica, proseguimento dell’annessa sacrestia” (L’Avvenire d’Italia,

28.9.1940).

Abbandonata a se

stessa, subito dopo la chiesetta crollò. Fortunatamente intervenne nel 1970 il

Gruppo Archeologico “Bissari”, allora già attivo, ripristinandone il tetto e

salvandola da un completo degrado. Fu messo in salvo anche un antico affresco

con la figura di un Santo, forse proprio San Zeno. Attualmente il Comune di

Costabissara è intervenuto ad acquisire la chiesetta, a restaurarla ed a

ripristinarne l’affresco.

Con il primo restauro,

il Gruppo Archeologico “Bissari” ebbe l’accortezza di esaminarne nei dettagli

tutti gli elementi costruttivi, perché potessero dirci qualcosa sulle origini

della stessa. Venne pubblicata una relazione esaustiva, ripresa nella rivista

“Vicenza” del gennaio

Ad avvalorare la tesi

esposta noi aggiungiamo l’analogia delle tombe scavate nella roccia con quelle

di San Cassiano nei Berici, datate VI secolo. Storicamente poi si sa che quei

secoli erano caratterizzati da una grande fede religiosa, che si manifestava nel

monachesimo ed in particolare, nel vicentino, nel culto di San Zeno, grande

vescovo africano di Verona. Sono secoli poi nei quali cambiano le istituzioni

sociali. Decadono le strutture amministrative romane fondate sul latifondo. Il

popolo, illuminato dalla fede, si aggrega nei villaggi attorno alle chiese e

prende coscienza della propria identità e dignità. E così anche a Costa

Fabrega.

Antonio Calgaro