Archeologia a Costabissara.

5) IL PERIODO ALTOMEDIOEVALE

Sommario:

a) I secoli bui delle invasioni barbariche.

b) L'inizio del feudalesimo e

l'incastellamento.

c) La diffusione del Cristianesimo e le prime

chiese.

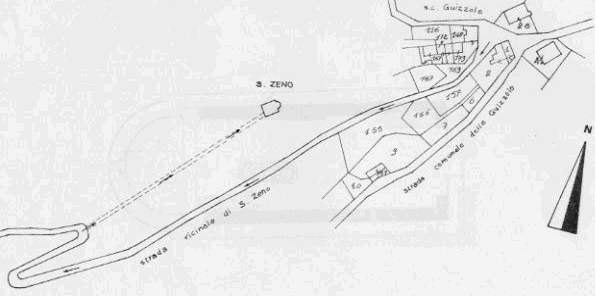

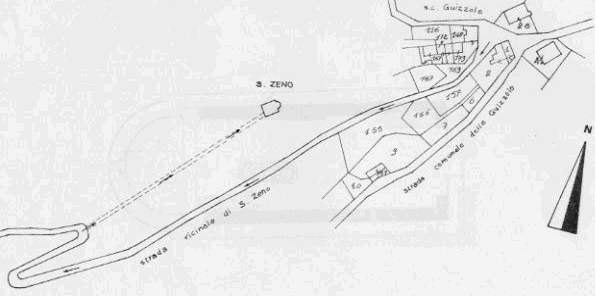

d) La Chiesa di San Zeno.

e) La Chiesa di San Giorgio.

a) I secoli bui delle invasioni barbariche.

Anche nel vicentino i secoli che seguono la caduta dell'impero

romano sono bui; il riferimento non è alla gravità della decadenza,

quanto all' estrema povertà di documentazione. Anche qui per riempire il vuoto esistente

si ricorre a qualche

nozione di carattere generale .

Nel periodo di Odoacre, che aveva deposto l'ultimo imperatore

romano nel 476, e durante la prima parte del regno di Teodorico, che aveva

condotto gli Ostrogoti in Italia, il territorio della penisola viene difeso da

nuove invasioni barbariche, assicurando un periodo di pace e di convivenza, sia

pure non facile, tra i due popoli. Nella seconda parte del regno la

conflittualità si accentua e scoppia una guerra tra goti e bizantini, con

tragiche conseguenze per gli abitanti della penisola: la triade apocalittica - la

guerra, la fame e la peste - miete vittime anche nel vicentino. La riconquista da parte

dell'Impero d'Oriente nel 553 non porta a miglioramenti nella condizione

popolare per l'esosità fiscale degli amministratori bizantini. Dal punto di

vista politico è importante la decisione di Giustiniano di affidare importanti

funzioni amministrative ai vescovi; in tal modo si riconosce uno stato di

fatto, che vede nelle chiese episcopali (prima tra tutte quella papale) e nei monasteri i

nuovi centri del potere, oltre che religioso, anche culturale, economico e

quindi politico.

In tale contesto, nel 568 i Longobardi di Alboino entrano e

conquistano l'Italia; quasi

certamente seguendo la via Postumia, giungono dalle nostre parti da

Treviso ed occupano Vicenza, togliendola ai Bizantini, che si ritirano e si

concentrano a Padova. Non sono attestati episodi particolarmente cruenti o

distruzioni saccheggiatrici, ma dev'essere intervenuto un qualche accordo di

convivenza con le autorità religiose e politiche. Tuttavia l'evento non può

che essere traumatico per la popolazione: un esercito barbaro e potente

s'impossessa del territorio, impone nuovi comandanti e tutto lascia presagire

profondi mutamenti negli usi, nei costumi, nella religione, nelle leggi; la

città è nelle mani del duca e del gastaldo e la periferia è divisa in corti

con nuovi insediamenti ad un tempo civili e militari; la separazione etnica è

rigida e l'elemento romano, al principio, non può che essere di fatto

sottomesso.

Col tempo la convivenza tra longobardi e romani migliora,

soprattutto per l'introduzione di leggi più vicine al diritto romano e per la,

sia pur contrastata, conversione al cattolicesimo dei longobardi; la progressiva

integrazione tra i due popoli è alla fine inevitabile. Tuttavia, la

politica di avvicinamento alla chiesa di Roma (vi rientra la donazione di Sutri

del 728) non è sufficiente ad evitare la chiamata in Italia dei Franchi da parte del papa (che teme l'accerchiamento longobardo dei ducati del Nord e del

Sud).

Nel 774 Carlo Magno pone fine al dominio longobardo.

L'impero carolingio dura solo pochi decenni (fino all'887) e rimane

incompiuto il suo tentativo di costruire un impero universale, fondato sulla

fusione di romanità, germanesimo e cristianità. Nel Vicentino il subentro dei

Franchi segna probabilmente un trauma, ma poi la sostituzione del potere

comitale a quello ducale si rivela per la popolazione un evento dove gli aspetti di

continuità mostrano la prevalenza.

b) L'inizio del feudalesimo e l'incastellamento.

Il IX e il X secolo vedono un periodo di disgregazione del

potere centrale e la conseguente

formazione del sistema feudale italiano. I conti, funzionari pubblici

dell'imperatore, perdono gradatamente il loro potere a favore delle famiglie

locali più potenti e delle autorità religiose, vescovi ed abati, che

acquisiscono diritti, proprietà ed autonomia.

L'autorità regia (da Berengario I del

Friuli a Ottone I di Sassonia) si afferma dalla cruenta conflittualità tra grandi

feudatari. Come accennato, un aspetto fondamentale di questo complesso e confuso

fenomeno sta nella politica regia o imperiale tesa ad acquisire alleati, concedendo

ai propri seguaci, ed in particolare ai vescovi conti (che non offrivano

preoccupazioni successorie), importanti diritti fiscali o di

giurisdizione o di proprietà curtense; tra queste concessioni vi è il diritto

di erigere fortificazioni, gradite anche alla popolazione come difesa dalle

improvvise, devastanti e ripetute incursioni unghere.

I primi incastellamenti sono semplici torrazzi e recinti di

palizzate, luoghi di rifugio temporaneo di uomini e bestie, posti in posizione

atta alla difesa; in breve si arricchiscono di opere murarie e di difesa

sempre più efficaci, fino a cingere le città ed i villaggi pievani od a

costruire i possenti castelli signorili.

Il territorio di Costabissara non sfugge a questo processo

generalizzato. Il libro dei feudi cita un castello d'investitura vescovile sul

colle di San Zeno, detto "mons castri". Oggi sono visibili solo alcuni

resti delle mura e si ricorda il nome di "Donna Berta" che gli è

misteriosamente attribuito. Nel 1813 il Maccà così lo descrive: "Di esso

esiste un pezzo della sua muraglia di tale altezza, che mirasi anche in

lontananza. Essa è grossa tre piedi, ed è formata con pietre rozzamente

quadrate a somiglianza delle mura antiche della città di Vicenza; e si mirano

anche nella stessa muraglia come nelle dette mura di Vicenza alcuni forami

rotondi."

Le fonti citano due altri castelli. Seguiamo il Dalla Cà, che

scrive all'inizio del 1900: "Il secondo castello prendeva il nome di

Pizamerlo dal nome stesso del colle sopra il quale sorgeva, ed esisteva poco

lungi dal primo sopra una collina più alta, a Sud-Est fra la chiesa

Parrocchiale di S. Giorgio, e quella di S. Zenone. Di questo non rimane in tale

località alcuna traccia che possa dare una benché minima e lontana idea

dell'antica sua esistenza. Il terzo, a differenza degli altri due sunnominati,

trovavasi pure in collina, ma presso il luogo borgato."

Quest'ultimo castello

fu distrutto da Ezzelino III, ma venne poi ricostruito dai Bissari, divenuti

feudatari nel 1285; successivamente sono intervenuti vari ampliamenti e

trasformazioni, fino all'ultima sistemazione ottocentesca in romantico stile

neogotico. Ci si riferisce al castello Bissari-Sforza-Colleoni (poi De

Buzzaccarini), nel quale ancora oggi vi sono dei richiami al primo castello

bissaro: quattro eleganti finestre gotiche originali

abbelliscono il piano superiore del prospetto Nord ed all'angolo Nord-Est lo

spessore e la fattura della muratura sembrano la base dell'antico torrione. Si

ritiene probabile, attorno al X secolo, un incastellamento, cioè la costruzione

di un muro fortificato comprendente oltre alla torre la chiesa di San Giorgio,

l'intero declivio e l'attuale villa San Carlo.

c) La diffusione del Cristianesimo e le prime chiese.

Fino al V secolo d.C. sono riscontrate sopravvivenze di culti

della paganità; l'introduzione del cristianesimo nel Veneto avviene tra il III

e la metà del IV secolo d.C., a partire dai centri maggiori e primariamente da

Aquileia e lungo le principali vie di transito; successivamente la nuova

religione si irradia gradualmente verso tutte le zone periferiche. La prima

comunità cristiana di Vicenza ben presto si presenta caratterizzata da fervore

e da prosperità e sono molti i benefattori che decidono di finanziare

basiliche, cappelle e sacelli.

La tesi prevalente vede Vicenza dipendere dalla diocesi di

Padova fino al VI secolo e diventare sede vescovile dal 589/591 col primo

vescovo Oronzio, che aderisce allo scisma antipapale dei Tre Capitoli promosso

dal patriarca di Aquileia. Nel 568 il territorio di Vicenza è invaso dai

Longobardi, che restano a dominarlo per due secoli finendo col fondersi con la

popolazione locale. Portano, come in precedenza gli Ostrogoti, il Cristianesimo ariano, assai diverso da quello

teologico del IV secolo: è un cristianesimo adattato allo spirito semplice e

bellicoso dei barbari paganeggianti, sfruttato abilmente dal re Alboino per

unificare in chiave nazionale varie tribù germaniche; San Michele arcangelo,

con la spada sguainata e lo sguardo truce, ne è il simbolo principale.

La conflittualità tra la chiesa ariana e quella cattolica (a

sua volta divisa tra romana e scismatica) corrisponde alla profonda diversità

culturale dei due popoli, ma i Longobardi assicurano una convivenza

sostanzialmente pacifica; anche gli edifici religiosi riflettono il dualismo tra

esuberanza barbara e semplicità classica. Dopo alterne vicende si giunge nel

698 all'adesione di tutto il popolo longobardo al cattolicesimo ed alla

contemporanea fine dello scisma aquileiese; all'insegna del cavaliere vittorioso

San Giorgio, la chiesa cattolica riprende unita la propria espansione,

supportata vigorosamente dal potere politico anche nella successiva dominazione

carolingia (nel 774 è la completa sottomissione dei Longobardi ai Franchi di

Carlo Magno).

Nel territorio di Costabissara è probabile che la primitiva

chiesetta di San Giorgio sul colle, che poi diventerà parrocchiale, trovi la

propria origine in quei momenti, a servizio di una fara (comunità parentale

armata) longobarda. Risale a quel periodo anche la chiesetta oltre l'Orolo di Santa Maria in

Favrega; si conosce la data di fondazione, che risale al 752, ma l'attuale non conserva

che qualche traccia medioevale più recente; era dipendente

dal potente monastero di Nonantola nel Modenese, al cui fondatore, S. Anselmo,

vennero donate terre vicentine dal figlio del duca longobardo del Friuli Vettari,

pure di origine vicentina. Al di qua dell'Orolo, in località "campi San

Pieri" (via Piave) dalle arature sono emerse tracce di un'altra chiesetta

risalente a quei periodi e loro contemporanea doveva essere un'altra cappella,

alla quale si attribuiscono alcune fondazioni trovate nell'aia e nella vigna di

una casa cinquecentesca dietro villa San Carlo. Ma il maggior interesse archeologico è oggi per la

chiesetta di San Zeno, costruita in epoca longobarda o carolingia, situata su un

declivio a nord est di quella di San Giorgio.

d) La Chiesa di San Zeno.

|

La chiesetta di San Zeno, dedicata al vescovo africano di Verona

Zenone, vissuto nel IV secolo, è posta sulle pendici dell'omonimo colle, in posizione dominante sulla

pianura; probabilmente era in relazione col sovrastante castello, citato

come vescovile nel libro dei feudi. Il Maccà nel 1813 localizza la

chiesa

sotto la cerchia dei resti delle mura del castello e la descrive come povero romitorio di un frate. |

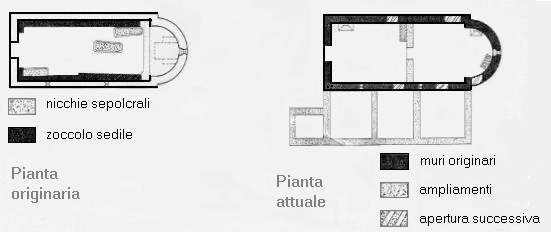

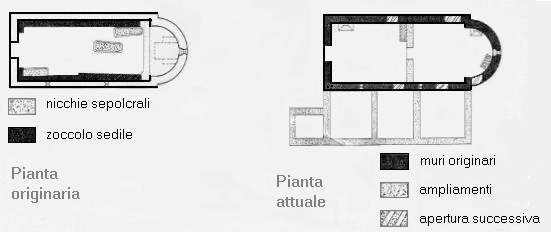

La fondazione della chiesa risale forse già ai secoli VII-VIII

ed è tra le più antiche cappelle protocristiane del vicentino; mentre

altre chiese coeve risentono dell'influsso longobardo (cristianesimo ariano),

quella di San Zeno meglio rappresenta la continuità con la tardo romanità

(cristianesimo cattolico); infatti, sia l'impianto che alcuni elementi originali

(come l'arco del portale e la finestrella absidale) sono semplici, equilibrati

nelle proporzioni ed eleganti. Numerosi sono gli interventi successivi: di

ampliamento in larghezza ed in altezza, di costruzione di divisori e di

ricostruzioni delle strutture; sono via via sempre più rozzi ed orientati a

criteri di modesta funzionalità abitativa.

|

E' costituita da un'unica navata,

che costituisce il corpo di fabbrica originario lungo m. 12,70 e largo m. 5,20;

l'abside, rivolta ad oriente, ha un raggio di m. 2,15. In adiacenza, successivamente, è stato costruito un altro corpo con finalità

probabili di sacrestia o romitorio; di quest'ultimo rimangono solo le fondazioni,

ora interrate,

ed una piccola parte di elevato. |

Le parti murarie che più conservano l'assetto originario sono

il muro di facciata, con un arco a tutto sesto di impronta romana, e la parte

absidale ad arco ribassato, classica ed antimonumentale; caratteristici sono il

pavimento e lo zoccolo interno, che corre lungo le pareti laterali con funzione

di sedile, ricavati direttamente dalla roccia del monte. Sul

pavimento sono scavate tre tombe. Ovunque si rintracciano mattoni ed embrici di

fattura romana.

|

|

Facciata prima e dopo il parziale ripristino

(si è

abbattuta la parte superiore non originale, adibita a granaio; fino

all'ultima guerra vi abitavano due famiglie di contadini).

La copertura originaria doveva essere a capriate

semplici, ma non ne resta nessuna traccia; sono però numerosi gli

embrici di fattura romana.

|

|

|

Fianco

prima e dopo il parziale ripristino;

a questa parete era addossata la parte

ampliata, adibita a sacrestia o romitorio

sono diversi i mattoni romani utilizzati o riutilizzati

|

|

|

Il muro

esterno dell'abside; l'edera copre la classica finestrella; assieme

all'arco d'ingresso rappresentano gli elementi originari della costruzione

.

Due delle tre tombe scavate sul pavimento, costituito

dalla nuda roccia. Ossa umane trovate

attorno alla chiesa denunciano un uso cimiteriale.

Parte del sedile corrente lungo i lati della

navata. |

|

|

Frammenti di plutei, a

probabile chiusura dell'altare, con eleganti decorazioni con occhielli ad

ogiva annodati e combinati con diagonali incrociate.

Frammenti di architrave di

"pergula", in pietra di Vicenza, con decori superiori a

"cani correnti" ed inferiori a treccia biviminea; risentono

dell'influsso bizantino. |

|

|

Affresco di

Angelo: è l'unico trovato al momento del recupero; si è operato lo

strappo dal muro per la sua salvaguardia.

In una visita arcipretale del 1639 l'altare,

probabilmente spostato rispetto alla posizione originaria, si presentava "decentemente ornato da pitture raffiguranti

la Vergine, S. Zenone e S. Francesco".

In quell'epoca l'oratorio veniva ufficiato in rare

occasioni (principalmente in occasione della festa dell'Immacolata),

portando dalla parrocchiale gli arredi sacri a cura della popolazione; una

visita vescovile del 1768 constatava la presenza di un frate francescano

eremita, che conservava mele cotogne sull'altare, uova, frumento, camicie

ed altro a suo uso sul pavimento. Si cita anche un campanile con una

campanella benedetta pendente. |

e) La Chiesa di San Giorgio.

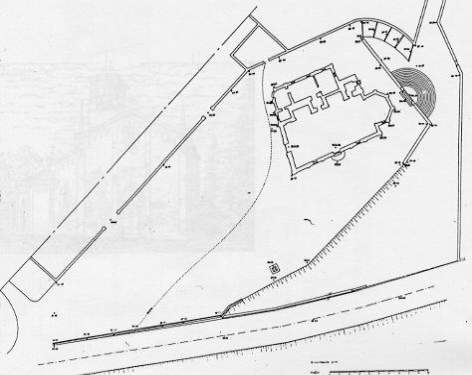

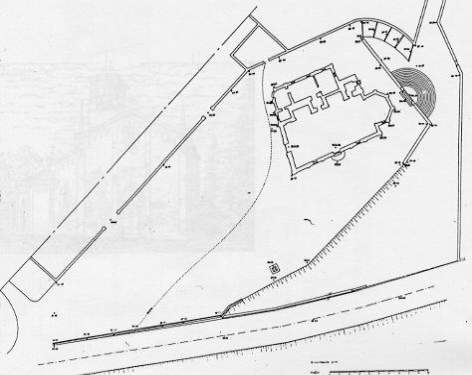

Secondo l'ipotesi di Attilio Previtali l' impianto originario

della chiesa di San Giorgio è longobardo, dovendosi risalire al periodo seguito

alla vittoria del re cattolico Cuniperto sull'ariano Alachis (688-700). Si

è già citata l'ipotesi di un incastellamento di tutta l'area, suffragato da

alcune tracce di muratura, ma di questo e della chiesa di San Giorgio primitiva

non esistono resti archeologici tali da assicurare una seria datazione.

L'orientamento è comunque quello classico delle prime chiese, con la facciata

ad occidente e l'abside ad oriente; le pareti che si incontrano con un angolo di

82° simboleggerebbero l'inclinazione del capo di Cristo crocefisso.

Le fonti scritte rimandano comunque a tempi assai antichi.

Un primo documento scritto è del 1186; si tratta della conferma papale

del privilegio di decima sulle culture concesso dal vescovo di Vicenza Pistore

ai Canonici (a reiterazione di quanto concesso subito dopo il 1000 dal vescovo

Girolamo), nella quale si cita la chiesa parrocchiale di Costa Fabbrica. Quanto

accaduto successivamente è interessante, ma va oltre l'ambito della presente

ricerca.

|

|

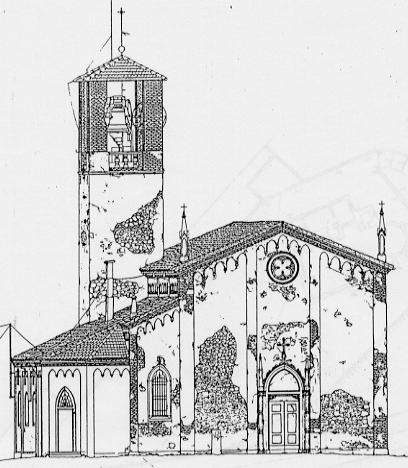

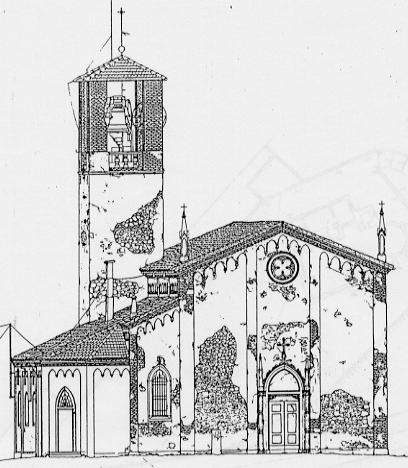

| rilievo Ceccon,

Lovato, Menin, Traverso anno

accademico 1988-89; Istituto Universitario di Architettura di Venezia

(degli stessi Autori il prospetto della facciata) |

|

La Chiesa attuale è frutto di una

ricostruzione, attorno alla metà del 1400 in periodo veneziano, ad opera

dei Bissari, alla cui giurisdizione familiare il Vicariato di San

Giorgio apparteneva. L'aspetto attuale dipende soprattutto dal

restauro operato nel 1859, che ha conferito un aspetto neogotico. Nel 1868

si è abbattuto il campanile di mattoni a cipolla e si è costruito quello

oggi esistente. |

|