Gaucho argentino

(Campos, 1951)

Historia

Argentina es, desde el punto de vista demográfico, uno de los países más "jóvenes" del mundo. En el siglo XVII, cuando México, Perú, Brasil y Chile eran ya sociedades complejas, con millones de habitantes y centros urbanos evolucionados, las llanuras del Atlántico sur estaban casi completamente deshabitadas. En pocos años, entre fines del siglo XVIII e inicios del siglo XIX, hubo un veloz y desordenado proceso de ocupación del territorio, siempre marginal en el imperio español; los ocupantes eran colonos expulsados del Perú y nacionalidades periféricas del imperio: vascos, irlandeses, catalanes, genoveses, napolitanos; los españoles metropolitanos emigraban hacia donde había oro, plata, indios y ciudades.

vacunos, una riqueza de la Pampa

Buenos Aires, una entrada de la

primera línea subterránea

Con inversiones inglesas crearon una moderna estructura de puertos, y una de las mayores redes ferroviarias (35 mil kilómetros) y telegráficas del mundo. Abrieron el país a la inmigración europea. A inicios del último tercio del siglo XIX los habitantes del actual territorio argentino eran 1,7 millones (muchos de ellos eran simplemente inmigrantes de oleadas precedentes). Entre esta fecha y la primera guerra mundial quedaron en el país como saldo inmigratorio 3 millones de europeos, en una proporción con la población originaria que no tiene paralelo, ni siquiera en los otros tradicionales países de inmigración.

Plaza San Martín

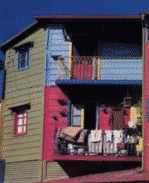

la Boca, viviendas de los inmigrantes

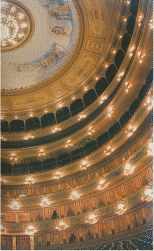

Teatro Colón, uno de los

mayores teatros de

Opera del mundo

En los años 20 -dice el economista Colin Clark- Argentina era uno de los cinco países más ricos del mundo, su nivel de vida medio, muy superior al de los países europeos, se acercaba al de Estados Unidos y Canadá. La catástrofe sin embargo había ya comenzado: los países europeos se cerraban, uno después del otro, detrás de barreras proteccionistas. La competencia con los otros exportadores de alimentos (Estados Unidos, Canadá, Australia) en un mercado mundial siempre más reducido provocaba el derrumbe de los precios. Desaparecía por lo tanto el surplus que explicaba la prosperidad argentina.

Eva Perón

Buenos Aires, Café

Los militares establecieron formalmente su proprio régimen en 1966. El "onganiato" sin embargo duró poco: arrollados por una marea de luchas populares (entre las cuales un inolvidable 68/69 estudiantil y obrero) los militares tuvieron que ceder el poder, en 1973, al gobierno peronista democráticamente elegido. Este gobierno (presidido por Cámpora, Perón y Estela Martínez de Perón sucesivamente) no estuvo a la altura de las esperanzas, quizás excesivas, de sus votantes de izquierda y de derecha, y se derrumbó en una profunda crisis económica, política y moral, ensangrentada por los asesinatos de los escuadrones de la muerte (las tres A) organizados desde el gobierno, y por las acciones irresponsables del terrorismo de izquierda.

Junta Militar

![]()

playa de Mar del Plata

Raúl Alfonsín

La guerra de las Malvinas, desastrosa realización de las temáticas nacionales preferidas por las Fuerzas Armadas, cerró este ciclo. En 1983 se realizaron elecciones libres, y los radicales llevaron a la presidencia a Raúl Alfonsín, un abogado de ascendencia gallega. El nuevo gobierno restableció plenamente las libertades democráticas y las garantías constitucionales, trató (consiguiéndolo solo en parte) de juzgar y condenar a los militares culpables de masacres y torturas. Y fracasó completamente en el terreno económico, sin conseguir parar la ruinosa caída del pais. En 1989, en una situación de crisis abierta, en la que se sucedían huelgas generales, asaltos a los supermercados y rebeliones militares, ganó las elecciones la oposición peronista, que llevó al gobierno a Carlos Saúl Menem, abogado de origen sirio.

Carlos Saúl Menem

Se puede condenar la corrupción, el cinismo mediático y la insensibilidad social del gobierno peronista de Menem, y se debe sin embargo aceptar que triunfó donde la violencia dictatorial y el legalismo radical habían fracasado. El éxito substancial de su plan neoliberal (dirigido por su ministro Cavallo) ha cerrado una época de la historia argentina y abierto una nueva.

Fué desmantelado el Estado del Bienestar, arruinando millones de jubilados, generando una fuerte desocupación y eliminando una buena parte de las conquistas del movimiento obrero, pero a la vez fueron eliminadas las empresas estatales que controlaban la economía, verdadero baluarte del poder burocrático-militar.

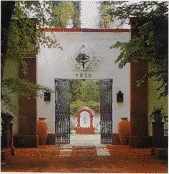

Interior de Estancia en la zona pampeana

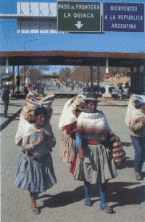

En el terreno internacional Argentina, mientras continuaba atrayendo capitales europeos, sobre todo en el privatizado sector de las empresas de servicios públicos, renunció a su "amor no correspondido" por Europa, y apuntó decididamente hacia el área de Estados Unidos -nuevo centro financiero, y también educativo y cultural para los argentinos- y hacia Brasil, que venía transformándose en el principal partner comercial, situación formalizada por el Mercosur.

Las dos presidencias de Menem fueron un período de notable crecimiento económico para el pais, que recuperó posiciones, en términos absolutos y relativos, en la economía mundial. Como a principios de siglo, la punta de diamante de esa recuperación fue una economia rural altamente eficiente y competitiva, con un entorno de servicios urbanos maduros. Como a principios de siglo, este crecimiento benefició sobre todo una elite de ricos y potentes, relacionada con el Estado a través del mecanismo de la corrupción, reabriendo las heridas de la polarización y de la injusticia social.